Wilma

"Il mio nome deriva dall’inglese William e significa Guglielmina", ci aveva detto un giorno in classe.

Wilma era la mia maestra. Il ricordo delle sue parole, così nitido, lo colloco in terza elementare. Ancora un francobollo della memoria, dei tanti a tinte colorate della mia vita. E vado indietro nel tempo.

Io quel primo giorno di scuola me lo ricordo bene. Ma la cosa più strana era la sensazione che avevo provato e che ricordo perfettamente. Mentre salutavo mia madre alla finestra, in un’assolata giornata autunnale, pulita e ordinata nel mio bel grembiulino nero, collettino bianco e un fiocco tricolore, i soffici capelli biondi trattenuti in due codini, in una mano stringevo (il momento era solenne!) il manico d’una cartella nera e sottile, la sinistra era in quella forte e rassicurante di mio padre. Era il primo ottobre. Eravamo remigini. Il nome originava da San Remigio, che si festeggiava il primo ottobre. Quel giorno sentivo che qualcosa di ineluttabile stava avvenendo, qualcosa senza ritorno, da cui non sarei potuta tornare indietro.

Arrivammo a scuola. La stessa dove insegnava lui, ma nella sezione maschile. In quell'immenso bellissimo edificio dei primi del Novecento, oltre all’ingresso principale dall’immenso portone di legno marrone, a cui si accedeva dagli scalini centrali, ce n’erano altri due: a sinistra per le femmine e a destra per i maschi. Classi miste neppure a parlarne. E maestri maschi ricordo che ce n'erano parecchi. L'importanza della loro presenza la capisco più oggi, che insegno anch'io, e mi ritrovo ragazzi senza limiti, di padri morbidi, a volte infantili, assenti. E madri che compensano, esagerando.

Una volta dentro l'edificio mio padre mi portò nella sua aula. Sono sicura che i suoi occhi di ghiaccio profondi e penetranti avessero colto il disagio della mia emozione e dei miei pensieri. Arrivammo alla cattedra e mi mostrò come si apriva e si chiudeva la cartella, presentandomela quasi come un gioco di prestigio. Mi diceva: “Vedi? È facile!” e mi fece provare. Ancora oggi ho, davanti a gli occhi, quel gesto e quel sorriso. E infine arrivammo a quella che sarebbe stata la mia aula, dopo aver attraversato un lungo corridoio fino alla sezione femminile. L' inquietudine aumentava, nonostante mi tenesse ancora la mano. Non so se avessi fantasticato su come poteva essere la mia maestra, per certo ricordo che, quando la vidi, mi parve anziana (e aveva quarant'anni!) col capello cotonato di un colore tra il grigio e il violetto. Gli occhi erano verdi, comprensivi ma fermi. Mi parlava, sorridendo, oltre gli occhiali dalla montatura dorata sottile, che portava bassi sul naso aquilino. Un sorriso dolce, dai canini irregolari mi accoglieva, morbido. Era seduta alla cattedra che poggiava su una pedana di legno. Le detti la mano o lei me la prese, non so. Ricordo che mi avvicinai di più alla gamba di mio padre. E loro cominciarono a parlare. Lei gli chiese la mia data di nascita.

"Dieci, undici…", e poi mio padre disse l’anno di nascita (che già da un po’ dichiaro solo quando sono costretta).

"Papà ... papà ... - lo interruppi, pur consapevole che avrei dovuto aspettare il momento giusto per parlare, perché… Non si interrompono gli adulti quando stanno parlando, regola di buona educazione. Ecco che un problema da risolvere mi aveva distratta, mi aveva allontanata da quell'emozione forte, da quel pianto che avevo in gola, trattenuto.

"Papà - ripetei - non hai detto che sono nata il dieci novembre?".Lui sorrideva, senza parlare.

"Perché hai detto dieci undici? Sono nata nella notte tra il dieci e l'undici?".

Non ricordo la risposta né altro, solo che dopo un po', quando realizzai che lui sarebbe andato via e io sarei rimasta con quella maestra gentile ma sconosciuta, scoppiai a piangere. Ed ecco che la mano destra della maestra prese, dal cassetto della cattedra, un sacchetto di carta, bianco. E questo catturò la mia attenzione. Mi fece prendere dei confettini colorati. L’esperta maestra sapeva che a certe reazioni, prevedibili per un’insegnante con anni di lavoro alle spalle, occorre avere una pronta soluzione. Li presi, dapprima guardando mio padre. Senza la sua muta approvazione non si accettava niente dagli adulti, e si diceva un compìto: "No, grazie!" e la morte nel cuore. Ma lui non disse niente e così li presi e cominciai a succhiarli. Furono consolatori.

Rinfrancata dopo quel lungo momento di commozione pensai, furbescamente e non mi vergogno a dirlo, che se volevo qualcosa ... bastava piangere. Modalità che, tuttavia, non misi mai in atto. Prima di andar via, mio padre mi presentò la figlia di un suo collega, tale Enza che, alle superiori, non amando il suo nome di battesimo come la nonna paterna (nel rispetto delle tradizioni) si faceva chiamare Cinzia. Con questa Enza per mano andavamo correndo di qua e di là per l'aula, in attesa che arrivassero tutti, parlando con le altre bambine e infine litigando per il posto che io volevo al primo banco centrale, di fronte alla maestra. Nonostante il mio turbamento, quella sua ferma dolcezza mi aveva colpita. La tristezza era un lontano ricordo, ormai.

La mia maestra Wilma era socialista. In anni successivi alle elementari, ormai adulta, quando andavo a trovarla a casa, mi esponeva il suo pensiero, una società di uguali. Ma era un breve chiacchierare, legato alla politica di quegli anni, perché sempre, invece, mi chiedeva di me, di come stavo e di ciò che facevo. Molte delle mie abilità linguistiche, della mia capacità di scrivere è dovuta alla sua bravura di insegnante. A lei devo, non solo le basi dell'apprendimento, ma anche il riconoscimento di capacità espressive, soprattutto poetiche e l’incoraggiamento continuo. E del resto in quinta elementare lei ci nutriva con poesie di Pascoli, Manzoni.

Non era sposata e viveva con una sorella in un ménage che all'epoca non capivo. Le famiglie che vedevo erano formate da padre, madre e figli, non avevo altri esempi. Da quello che mi aveva raccontato, non si era sposata per eccessivo orgoglio. E sto parlando di Sud e di una persona nata ai primi del secolo scorso. Come pure delle difficoltà lavorative, essendo di famiglia e di convinzione antifascista. O ancora dell’esame che aveva sostenuto per entrare in ruolo, che aveva superato brillantemente. Agli orali, per esempio, come autore della Letteratura italiana aveva portato Pascoli. L’esaminatore le aveva chiesto Manzoni. E di questo autore lei aveva esposto con sicurezza. E quando il docente scoprì che invece l’argomento da discutere era Pascoli, si scusò e le disse che l’esame per lui era superato. Lei ci tenne ad argomentare anche su Pascoli. Sempre un passo avanti, la mia maestra, inattaccabile!

Gli anni delle elementari sono stati sereni. Non ho ricordi di situazioni negative o spiacevoli. Forse solo uno, in seconda, quando una bambina un po’ speciale, mascolina e aggressiva, di poverissima famiglia, un giorno, approfittando di una breve uscita dalla classe della maestra, mi aveva messo le mani al collo cercando di stringere, finché mi ero liberato con grande sforzo, perché mi aveva sorpresa ed ero interdetta. Ritornata in classe la maestra non dissi niente. Del resto mi ero alzata dal banco, e questo non dovevo farlo! Lei si assicurava che tutto andasse bene e non ricordo discriminazioni con noi bambini, né mai giudizi o pettegolezzi. Ho in mente la sua riservatezza, la grande professionalità. E non a caso mio padre, di mai dichiarate ma intuibili simpatie di destra, aveva scelto per i suoi tre figli tre insegnanti di sinistra: la mia che era socialista e i maestri dei miei fratelli, comunisti. Nei cinque anni delle elementari, solo una volta alzò le mani su una mia compagna di classe, Tea. C'era lezione di matematica. Ci diceva sempre di chiedere spiegazioni ulteriori se le cose non erano chiare e lei avrebbe rispiegato con piacere. Quel giorno, in quarta, Tea, che durante la spiegazione aveva giocato con qualcosa sotto il banco senza farsi vedere (secondo lei!), alzò la mano e disse candidamente:

"Io non ho capito!". La maestra spiegò di nuovo. La mia compagna continuava a giocare a testa bassa. Poteva non essere vista?

"Non ho ancora capito"- insisteva. Terza spiegazione. Nel frattempo le si era avvicinata e, al terzo "Non ho capito", le diede una sberla e le tolse il giochino.

Negli ultimi due anni la nostra classe fu alloggiata in un'aula dell'Istituto Magistrale che poi avrei frequentato. Il fratello della mia maestra, il preside, aveva ottenuto questo trasferimento, in modo che le studentesse potessero fare tirocinio senza dover uscire dall’istituto per raggiungere la scuola elementare più vicina. Il Magistrale era molto lontano da casa mia, praticamente dalla parte opposta, in periferia. Mio padre mi accompagnava ogni giorno, con ogni tempo, in bicicletta. Sedevo sul telaio metallico, o meglio su una tavoletta di legno, di forma rettangolare, ricoperta di gommapiuma e rifinita con una stoffa (lavoro di mia madre). La maestra, invece, abitava in una villetta dell’INA casa, con giardino. Forse per agevolarci, forse per altro, un giorno propose a mio padre di farmi dormire da lei, mi avrebbe ospitata, data la lontananza della scuola dalla mia abitazione, nelle modalità che avrebbero concordato. Credo, e ho sempre avuto quest'idea, che lei volesse bilanciare in qualche modo il rapporto che avevo con mia madre, dalla quale troppe conferme non mi sono mai arrivate. Da adulta ho compreso che si fa ciò che si può fare. E quindi la mia gratitudine per la madre (e il padre) che ho avuto, sempre c’è. La maestra non era espansiva, ma mi capiva molto, riconosceva le mie qualità e le stavo a cuore. La risposta, come è facile immaginare, sicuramente garbata, fu negativa. Non fui neppure interpellata, era una questione tra i mei genitori e lei. Si conoscevano bene e la stima professionale e umana era reciproca.

E così mio padre la mattina, di buon'ora, usciva a far la spesa al mercato, poi mi accompagnava a scuola in bicicletta e infine si recava alla sua scuola, facendo la strada con i miei fratelli che avevano la stessa meta.

Alle tirocinanti la maestra dispensava consigli e faceva far lezioni, ascoltare interrogazioni, ci faceva rispondere a qualunque loro domanda, ai dubbi, alle curiosità. In uno di questi tirocini fui chiamata a recitare una poesia. L'argomento era di quelli tristi, una madre morta, i figli piccoli, il padre senza lavoro. Una tragedia, rispetto alla mia vita dorata fatta di ordine, pulizia, accudimento e due genitori (i miei) vivi e vegeti nonché sani. La recitavo convinta, mi sentivo dentro quella situazione, tanto che alla fine scoppiai a piangere. Mi vergognavo molto, ma il pianto era irrefrenabile. Lei mi prese la mano, la tenne ferma tra le sue calde, e alle tirocinanti vicine la sentii dire: "E' molto sensibile".

Negli anni delle superiori andavo a trovarla e, poiché il vizio della scrittura non mi aveva abbandonata, le portavo le mie poesie. Una volta mi mostrò orgogliosa e complice una cartellina: “Le ho tutte qui!”. Mi ascoltava, mi incoraggiava, rimanendo alla giusta distanza. E il filo rosso del nostro rapporto non è cessato neppure dopo il mio trasferimento a Pordenone.

A quel tempo la mia casa mi stava stretta e volevo andar via, nella convinzione che due cose potevo far bene nella vita: scrivere o insegnare. E così presi il largo, a ventun anni, fresca di diploma e dopo aver superato il concorso magistrale, con un paio d'ali di fortuna e tanta rabbia come benzina, ma con la determinazione verso quella che vedevo come la mia libertà, la mia crescita, la mia vita, la mia indipendenza. La maestra la vedevo alle feste comandate, a Natale, a Pasqua e nei mesi estivi, quando ritornavo a casa dai miei. Da Pordenone, invece, le scrivevo e le inviavo le mie composizioni, notizie di concorsi e dei premi ricevuti.

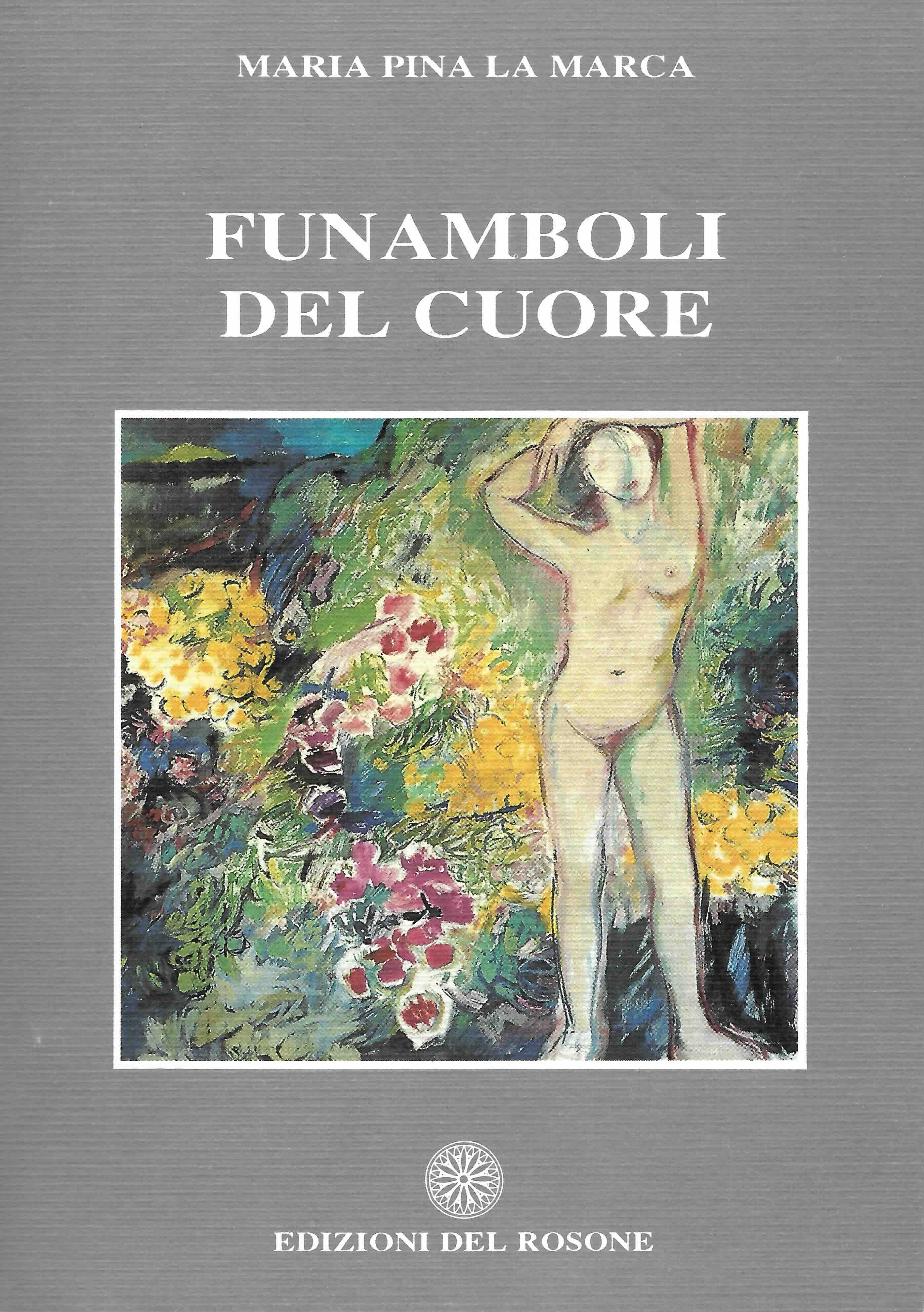

Sempre più convinta delle mie capacità, mi chiese il permesso di far leggere le mie poesie a suo fratello, che era stato mio preside. Acconsentii. Finché dopo qualche anno e una produzione che si andava infittendo, grazie a lui e al Direttore responsabile di una collana di poesia nonché docente universitario, pubblicai la mia prima raccolta: Funamboli del cuore.

Nella pubblicazione successiva volli ringraziarli con una semplice dedica: "A Wilma e Antonio ". Gliel’avevo promesso.

L'ultima immagine materiale di lei è all'ospedale dove fu ricoverata per una leucemia. Aveva espresso al fratello il desiderio di vedermi, se ero d’accordo. Il suo cuore, le sue emozioni, tenute sotto controllo negli anni, a cui forse non aveva dato troppo ascolto, concentrata nel lavoro, nei valori da trasmettere alle nuove generazioni, e in definitiva madre di tante bambine, ora chiedevano di emergere, di parlare, di farsi vedere.

Troppo tardi.

Il tempo se lo mangiavano gli occhi

Geografia dei luoghi amati

Per piano solo

La mia Fenice

Lettere — a te

mario momi — luigi molinis — maria pina la marca

L'aquilone terrestre

Il racconto mai scritto

Poesie d’amore per il terzo millennio

I poeti dell’Arca

Verrà l’inverno ancora

100 poesie d’amore

Funamboli del cuore

Incontri di poesia (1991)

Incontri di poesia (1987)

Maschere

Messaggi

© 2026 Maria Pina la Marca. Tutti i diritti riservati.

info@mariapinalamarca.it